自分に優しくする

この3ヶ月ほど、生活の変化、社会の変化に必死についていき、気を張って過ごしてきました。

やっとホッとできるかなぁという頃に、健康問題が出てきます。

運動会が終わった翌日に熱が出る、というあのパターンです。

この頃、鍼灸に来られた翌日、だる眠くなる方が増えています。

ご自分で感じている以上に、緊張して過ごしていて、疲れを押さえ込んでいたのですね。

緊張を緩めると、体の突っ張りがなくなって、力が入らない感じになります。

できれば、眠れるだけ寝てもらえると、疲れが抜けて元気になります。

カゼの病み上がりと一緒で、そこで無理をすると、また不調を押し込めることになります。

でも休めない状況の方は、どうすればいいのでしょう。

2つの方法をお伝えしますね

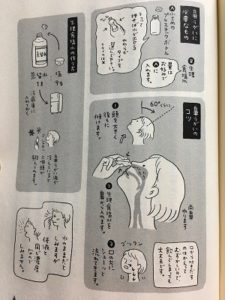

①全身をやさしくなでる

犬や猫、ハムスターなんかをうっとりさせるように、ふんわりと愛情をこめて。

縮んでいる筋肉をなでていくのがコツです。

- 耳の上の側頭筋

- ほっぺたの咬筋

- 鎖骨の下の胸筋

- みぞおちから足の付け根にかけて

- 太ももの後ろ側

- ふくらはぎ

フルコース行っても良いし、何かをしながら一カ所でもいい。

手に力を入れずに、気持ちのいいところをナデナデしていると、ほぁ~んと緊張感が取れて眠くなります。

時には、「こんな風に優しくされたかったんだなぁ」と涙ぐんでしまうことさえあります。

寝る前には、気持ちの良い場所にかすかに(←ポイント)手を当てて、深呼吸すると、いっそう緩んで深く眠れます。

②自分をほめる

上向きに寝て、リラックスして深呼吸しましょう。

体の力が抜けない時は、息を吸いながら体の一部分に力を入れて、一気に息を吐いて脱力します。

右足、左足、お腹、胸、右腕、左腕、右手、左手、顔は口と目をギュッとつむって緩める。

このとき、手のひらは上に向けておいてくださいね。

脱力できたら、自分に語りかけます。

「今日もたくさんのことを考えました、脳みそさん、お疲れ様でした。

いったん、そのはたらきを止めて休みましょうね。」

「今日もたくさん感情が動きました、心さん、ありがとう。

今はイライラも不安も感じなくて大丈夫、安らぎましょうね。」

「今日もたくさんの用事をしました、体さん、よく頑張ったね。

眠っている間に、疲れを取りましょうね。」

そして、思考と感情を止めて、自分の意識(魂の部分)だけ感じてみましょう。

思考でガチャガチャ、感情でザワザワされない、安らかな存在です。

大宇宙につながっている命です。

これを感じてから眠ると、癒されますよ。

これからも緊張感のある生活は続きます。

自分をリラックスさせる方法を身につけて、本当の危機に対処できる余裕をもっておきましょう。

ネット予約はこちら!(外部サイトへ飛びます)

https://www.shinq-yoyaku.jp/salon/2270

枚方公園駅前 レディース鍼灸リブレ院長