尿もれのなおし方

今日は二十四節季の10番目、夏至です。

最近の日の入りが19:15頃なので、お天気がよければ19時半くらいまで明るいはずです。

6月12日放送のNHK「トリセツショー」をご覧になられましたか?

尿もれ改善といえば「骨盤底筋体操」の説明だろうな、と思って見ていましたら、さすがNHKさん、骨盤底筋を引き上げる研究を10年以上されている大阪医科薬科大学の二宮早苗准教授を取材されていました。

その番組の画期的な骨盤底筋を鍛える方法と、私の経験と考察をお伝えします。

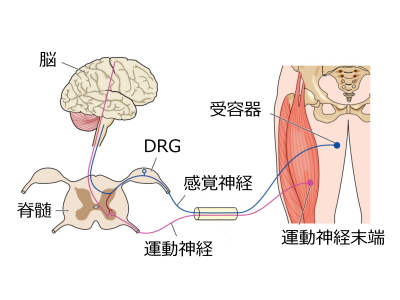

結論から言うと、骨盤底筋そのものへのアプローチと、足の内転筋と殿筋(お尻の筋肉)を鍛えるということです。

やり方は補足を加えて、最後に図示します(もったいぶるww)

以前、義母が膀胱脱の手術を経験し、「あの手術はつらいから、ちゃんと予防しいや」と言ってました。

手術そのものは、内視鏡で「骨盤底筋の代わりになるハンモック状の網を入れる」という術式。

1~2時間の手術で、90代の方も受けておられたそうです。

ただ、手術年齢が高齢なうえに、婦人科の内診台のようなものに乗せられる体勢がキツイ!

尿もれだけでは手術になりませんが、膀胱が下がって尿道が曲がることによって、尿が最後まで出し切れず、膀胱に残ることが確認されたら、手術適用になります。

尿もれしやすい人は

- 出産回数が多い

- スピード出産で骨盤底筋に圧がかかった

- 子宮や卵巣など膀胱に近い臓器を摘出している

- 胃下垂など内臓下垂しやすい体質

- 全身の筋力不足

- 骨盤のゆがみがある(骨盤底筋が効きにくい)

ひと世代前は、ちゃぶ台・和式トイレ・雑巾がけの文化で、「立ったり座ったり、しゃがむ」ことが現代より圧倒的に多かった。

しかも正座という座り方は、骨盤の向きが前傾にも後傾にもなりにくい。

このように生活の中で、自然に筋力が維持できましたが、現代に生きる私たちはわざわざ鍛えなければなりません。

番組内のやり方は、「気をつけ」の姿勢で立つ。

足先を90°に開き、太ももの隙間がないようにつける。(最低1日1分)

さらに殿筋を真ん中に寄せながら引き上げる(一息はき切るくらいの時間)

これを1日30回。こまめに分けてやってもよい。

お尻の筋肉に張りを感じたらOK。腰をそらないように注意!

というものでした。

この筋トレを1か月半やった結果、ほとんどの人の尿もれが、0になったということです。

0にならなかった方は、全身の筋力がやや少なかったか、または「骨盤が前傾(反り腰)」だったのでは?と推測します。

骨盤が前傾していると、なかなか内転筋に力が入りません。

この場合、先に内側ハムストリング(太ももの後ろ内側)や腸腰筋を鍛えてから、ということになります。

リブレでは、骨盤の向き、ねじれ、開き具合などを、自分で触って感じてもらいます。

骨盤を整えて、骨盤底筋や殿筋を収縮しやすくしてから、個人に合った筋トレを提案します。

内臓下垂の人は、鍼灸で内臓を持ち上げる力を応援し、体力アップを目指します。

合わせて、腹横筋や腹斜筋というコルセットになる筋肉を鍛えます。

お悩みの方は、ぜひおいでくださいね!

ネット予約はこちら!(外部サイトへ飛びます)

https://www.shinq-yoyaku.jp/salon/2270

枚方公園駅前 レディース鍼灸リブレ院長