交野への移転のお知らせ(4/18に閉院)

おはようございます!高橋です。

今日は二十四節季の最初、立春です。

2006年10月に開業して以来、枚方公園で鍼灸院を営んできました。

これも、皆様の支えがあってこそと、感謝しております。

同級生が仕事を引退する年齢になり、私も一瞬「引退」がよぎりましたが、やっと体の複雑さがわかってきて、施術が楽しい今、もうちょっと頑張ってみようと決意した次第です。

ちょうど実家が空いたタイミングで、少し改装し再出発します。

つきましては、現在のリブレは4月18日に閉院。

- 移転先の開院 : 5月18日予定

- 住所 : 交野市松塚16-3 (京阪交野線 郡津駅徒歩3分)

- 電話番号 : 未定

駐車場1台、ベッド1台、待合室は水素吸入や関節トレーニングにも使うつもりです。

「近くなるよ」という方もおられるでしょうが、大半の方にはご不便をおかけいたします。

自分としては、高齢者の多い地域で、ぼつぼつ始めようという覚悟です。

初心に戻って、何ができるか楽しみ!という部分もあります。

体のゆがみや痛みには、笹川ひろひで先生の「関節トレーニング」を中心に、自分で自分のケアができることを目指します。

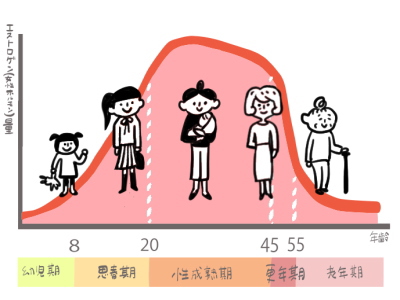

大半の人が使うのを忘れている「サボり筋」は、体に十数個あるインナーマッスルです。

関節を縮める屈筋と、伸ばす伸筋が一組で関節を支えます。

上肢の関節は、

①肩甲骨・首

②肩関節

③肘・手首

④手指

下肢の関節は、

①腰・股関節

②膝

③足首

④足指

このサボり筋が弱ってきたり、屈筋と伸筋のバランスが悪くなったりすると、関節が支えられなくなり、ねじれて痛みが出ます。

スポーツ選手で肩や膝を傷める時は、屈筋と伸筋のバランスが悪い。

マッチョなボディビルダーで痛みが出るのは、見せるアウターマッスルと、関節を支えるインナーマッスルのバランスが悪い。

歳とともに、背中が曲がってきたり、歩きにくくなったりするのは、サボり筋が働いてない。

「ここの筋肉が、こういう理由で、働いていないのではないか?」

という判断は、いろんな検査と施術によるフィードバックで判断できます。

関節の癒着、筋膜の癒着がある部分は、鍼灸や手技で外していきます。

「関節トレーニング」のいいところは、施術に来られない期間でも、自分で治していけること。

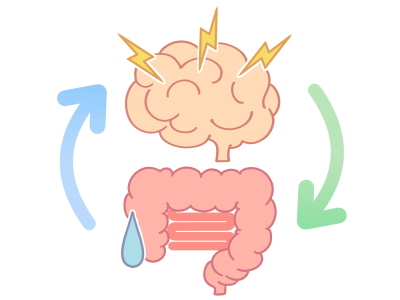

自分で脳から命令をして、サボり筋にスイッチを入れ、動かすことが重要です。

1番弱っているサボり筋が働き出したら、またバランスが変わるので、「今度はこの関節のバランスを調整しましょう」と進んでいきます。

一通りの関節トレーニングを覚えてしまえば、突発的に痛みが出た時に慌てないですみます。

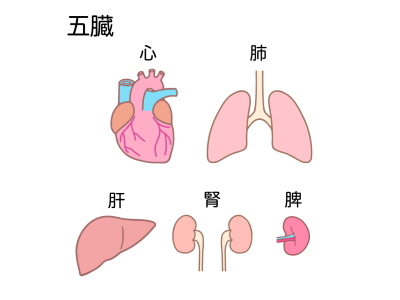

鍼灸でやることは、内科、婦人科、耳鼻科、心療内科的なことだけでよくなるかもしれません。

皆さんに関節トレーニングをお伝えすることで、三日坊主の自分も筋トレになる!

ともに健康寿命を延ばしていきましょう!

ネット予約はこちら!(外部サイトへ飛びます)

https://www.shinq-yoyaku.jp/salon/2270

枚方公園駅前 レディース鍼灸リブレ院長