猛暑は気を食(は)む

ついに猛暑日、熱帯夜がやってきました

題名の言葉は、暑さは人の気(エネルギー)を奪う、という意味。

年を重ねるほどに、暑さはこたえます。

特に介護をされている方は、高齢者の便通やガスの状態に気をつけてください。

脱水や食欲の衰えで、腸閉塞が起こりやすくなります。

元気がなくなってきたな、と感じたら、お腹や足首をホットタオルで温めて、お腹をゆっくり時計回りにさすって、腸の動きを刺激してあげてください。

予防になります。

若い者でも、熱中症や暑さ負けになります。

冷たい水分やアイスばかり食べていると、消化力が落ちます。

「消化力=脾」といいます。

脾の臓の働きが落ちると、いろいろな症状が出ます。

- 食べ物の消化↘

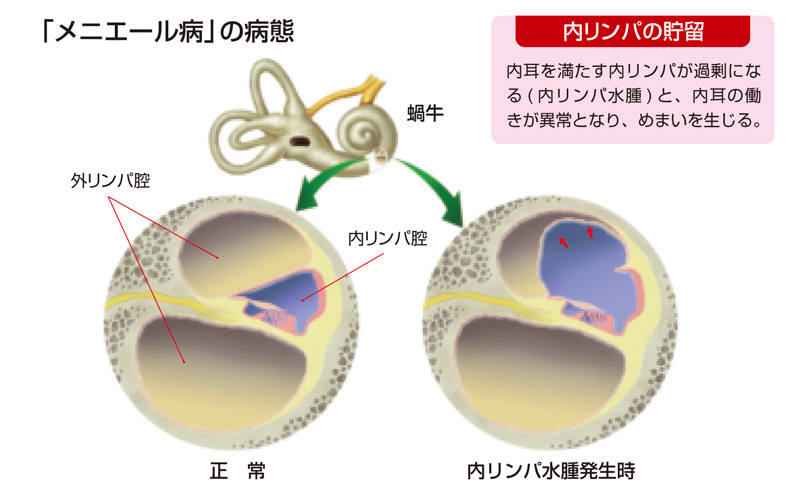

→食欲がない、お腹が空いてもあまり食べられない、すぐに便がゆるくなるetc. - 水分の代謝↘

→むくんでだるい、胃がチャポチャポする、足が重だるい、めまい感etc. - 消化でできたエネルギーを頭へ持ち上げる↘

→立ちくらみしやすい、起床時の頭痛・ムカムカ感、起立性低血圧etc. - 血液を作る↘

→貧血、不妊、PMSがきつい、肩こりがひどい、眼が疲れやすい、etc. - 更に進むと、気そのものが減る

→朝起きられない、動くのがおっくう、立っているのがしんどい、ヤル気が出ないetc.

気力で頑張りすぎず、①~②の段階でなんとかしましょう。

食養生と運動で戻せるうちに。

エアコンのなかでじっとしてると、「脾」は弱ります。

3日間はだるくても、体を動かして、無理矢理汗をかいてください。

4日目には、だるさが軽減するのを感じます。

頭が熱くなると、睡眠の質が落ちるので、お風呂は浸かるか、せめてお風呂場での足湯はしてください。

髪を洗う最後は、少しお湯の温度を下げて、乾かすときも最後は冷風で頭皮を冷ましてね。

飲み物は甘くないもの、ミネラルを含んだものを意識して。

女子は基本、具だくさんの味噌汁かスープが、年中オススメです。

たまには暑さに負けないで鍋をしましょう。

企業では、昼休みに昼寝を推奨するところがあります。

働く女性は、1分でも早く退社したくて、昼休み返上で仕事しがちですが、15分の昼寝は午後からの仕事効率を上げます。

眠れなくても、イヤホンで好きな音楽など聞きながらリラックスすると、消化力が上がって栄養吸収がよくなります。

交感神経を続けて働かせるより、時々副交感神経を呼び起こしておくと、夜眠る時も副交感神経が働きやすくなります。

自力で復活がしんどかったら、鍼灸の出番です。

ツボでは足三里、関元、太白、公孫などへのお灸、豊隆、中脘、脾兪、三焦兪などへの鍼をします。

お灸を自宅でも続けてもらえるように、灸点をとります。

梅雨が明けたら、エネルギッシュに夏を楽しめるよう、今から整えておきましょうね。

ネット予約はこちら!(外部サイトへ飛びます)

https://www.shinq-yoyaku.jp/salon/2270

枚方公園駅前 レディース鍼灸リブレ院長